El portafolios de Martín

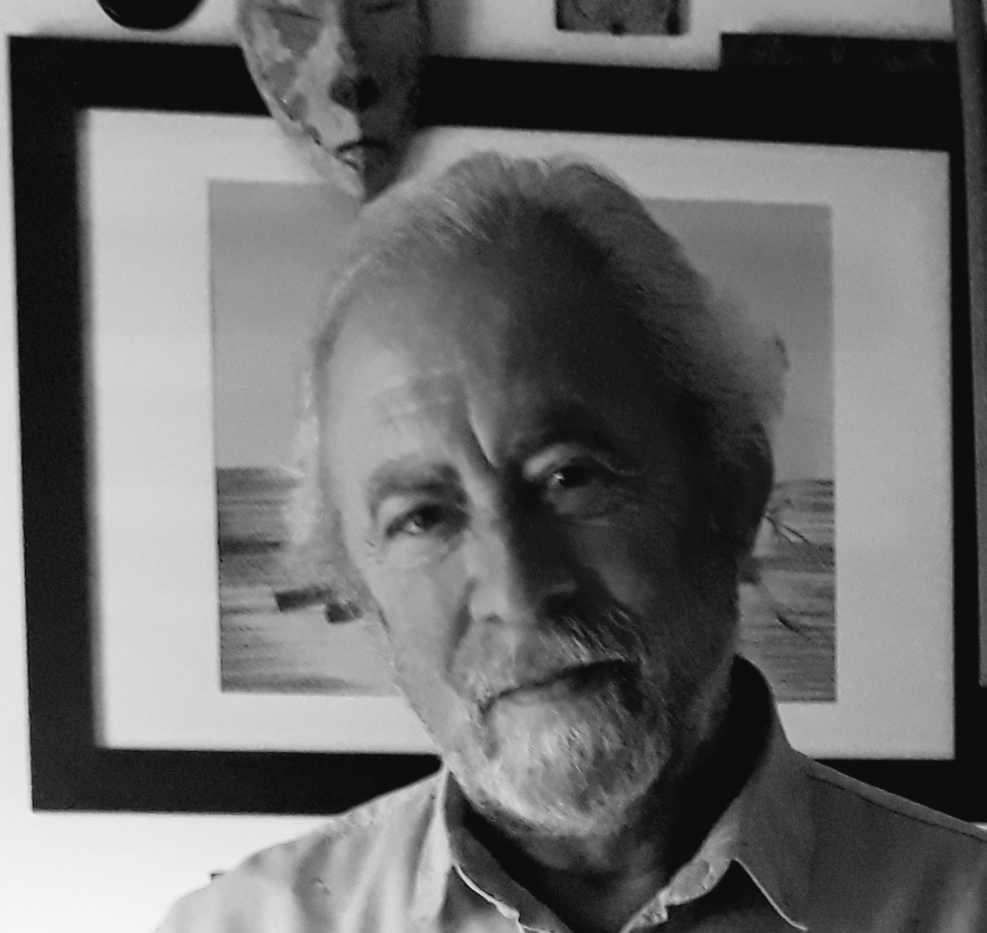

Martín Esteban es el primero en llegar a la oficina y el último en salir de ella. Siempre presto y disponible para los demás, Martes, como le llaman todos con cariño, está a prueba por un período de tres meses en el estudio de arquitectura.

En una semana se cumple el plazo y todos saben que su estancia será definitiva. No solo es un joven encantador, buen amigo y compañero de todos, sino que tiene el talento y las aptitudes idóneas para agregar un incalculable valor al estudio. Es de esas personas extraordinarias con las que quieres encontrarte por la vida. Está siempre presente en tiempo y forma. Es buen oyente, discreto, cercano, atento a las necesidades de los demás y parece acudir al llamado silencioso de alguien que requiere amparo, siempre con una sonrisa y una posible solución.

Pocos lo saben, pero Martes suele llevar en su portafolios vintage de cuero marrón, un bocata con mucho tomate y queso, envuelto en papel aluminio, adicional al suyo. Esto deriva de la historia tan emotiva que su padre le contó de adolescente, cuando su abuelo se salvó de morir de inanición al recibir un enorme trozo de pan de manos de alguien cuyo rostro nunca vio. Eran tiempos de guerra.

Martín salió de casa esta mañana, 15 minutos más tarde de lo habitual, pero aún con suficiente tiempo para llegar antes que todos al estudio. Perfumado, acicalado y alegre, se colocó los audífonos que su novia le había regalado por el primer año de relación, para escuchar su más reciente audiolibro, La arquitectura de la felicidad de Alain de Botton, y así aprovechar el camino al trabajo. Al ingresar en la estación del metro Nuñez de Balboa colocó su mascarilla en la cara, cruzó el lazo de su portafolios sobre el hombro y aceleró el paso tras ver que el ascensor -por cierto, de gran capacidad- estaba disponible y abierto. Al llegar a él, se percató de la presencia de una mujer (con dos mascarillas puestas) en su interior y, con una sonrisa que se adivina a través de la mascarilla gracias a sus ojos alegres, ingresó y se colocó en el lado opuesto de aquel cuadrilátero de metal. La mujer, indignada, puso el dedo en el botón de puerta abierta y, con imperativo desdén, ordenó a Martín que saliera enseguida. Por las características detalladas de nuestro generoso joven sería fácil creer que acató la orden enseguida para evitar cualquier conflicto, pero no fue así.

Su faceta de justicia hizo que permaneciera dentro y que pidiera calma y razón a la señora, quien comenzó a elevar el volumen de la voz: ¡he dicho que te bajes ahora, irresponsable ¡Yo llegué primero! Martín respondió, amable y cauto, que no lo haría, pues si el temor de la mujer aludía a la distancia entre uno y otro, eso estaba de sobra. ¡Llamaré a la policía, desvergonzado! El ascensor se cerró y comenzó a descender. Sin pensarlo mucho, la señora (de no más de cincuenta años) cogió su móvil y, efectivamente, marcó 3 dígitos para acusar al supuesto infractor que le ofendía con su presencia.

Por las respuestas que la mujer daba al policía oyente podían deducirse las escuetas preguntas de este último: sí, si trae la mascarilla puesta, pero….

Tras un breve silencio de la mujer, un tanto azorada por el evidente fracaso de su conato de denuncia, rezongó circunspecta, con pocas ganas de ser escuchada: sois vosotros peores que este hombre insolente. No cuidáis de la sociedad y es vuestro máximo deber.

Tras no más de 20 segundos de llamada la mujer arrojó, bruscamente, el móvil dentro del bolso, por cierto abierto de par en par, y se apeó del ascensor aquel después de que lo hiciera Martín. Con los ojos inyectados de ira, lo miró hecha un basilisco: por personas como tú es que hay tantos inocentes muriendo, cínico, desgraciado, inconsciente. Seguro eres de los que van sin mascarilla por las calles, capullo.

Martín dio media vuelta y continuó su camino, mirando de reojo el manoteo de la mujer, quizá con más compasión que molestia, mientras se alejaba de aquel numerito. La encolerizada fémina continuaba hundida en el berrinche mientras buscaba aceptación y complicidad entre los transeúntes que a su paso circulaban, presurosos e indiferentes. Su perturbado soliloquio le hizo perder algunos segundos para coger el metro que la llevaría a su trabajo. Al darse cuenta de ello, corrió hacia el vagón más cercano y a empujones, codazos y atropellos, logró entrar. Al hacerlo, un recipiente de plástico cayó de su bolso quedando en el andén que en instantes quedaba atrás conforme el tren se alejaba con ella adentro. Era su comida del día: un bocadillo con jamón, queso y tomate, una manzana y un yogur, alimentos con los que subsistiría por más de diez horas. No había más. Abrió como pudo su cartera y vio en su interior: DNI, tarjeta del metro, sanitizante en atomizador, hidrogel, toallitas para manos y 2 euros con 23 céntimos.

Divagó, se fue por instantes. Súbitamente, volvió a reparar en su entorno presa de un fuerte pisotón recibido por alguno de los muchos individuos que, apretujados, compartían vagón. La mujer, cuyos ojos estaban a punto de derramar un par de iracundas lágrimas, adoptó el breve e inalterable pensamiento que a diario se apoderaba de ella: definitivamente, hoy es el peor día de mi vida.

Martín se bajó una estación antes de la prevista para caminar más de lo habitual y tomar buen aire, a fin de dejar atrás la escena acontecida. Mientras lo hacía, se quitó la mascarilla en el bulevar, sonrió de nuevo y encontró, dos edificios antes de llegar al de su destino, a una mujer de aspecto poco común, extranjera sin duda, con cierta demencia senil que se evidenciaba por las ropas y los ademanes, escudriñando en un contenedor de basura.

Sin pensarlo dos veces, Martín abrió su portafolios de cuero y extrajo el bocadillo adicional que llevaba. Tomó, cortésmente, el brazo de la señora y le extendió el tentempié: es comida limpia, señora, disfrútela, y continuó su camino. La señora dijo para sí, en una lengua desconocida y como cada día que hallaba o recibía algo que consideraba bueno, así fuera una cuchara de metal, un espejo o una bolsa de tela: hoy es uno de los mejores días de mi vida.

Un relato de Mone GIl